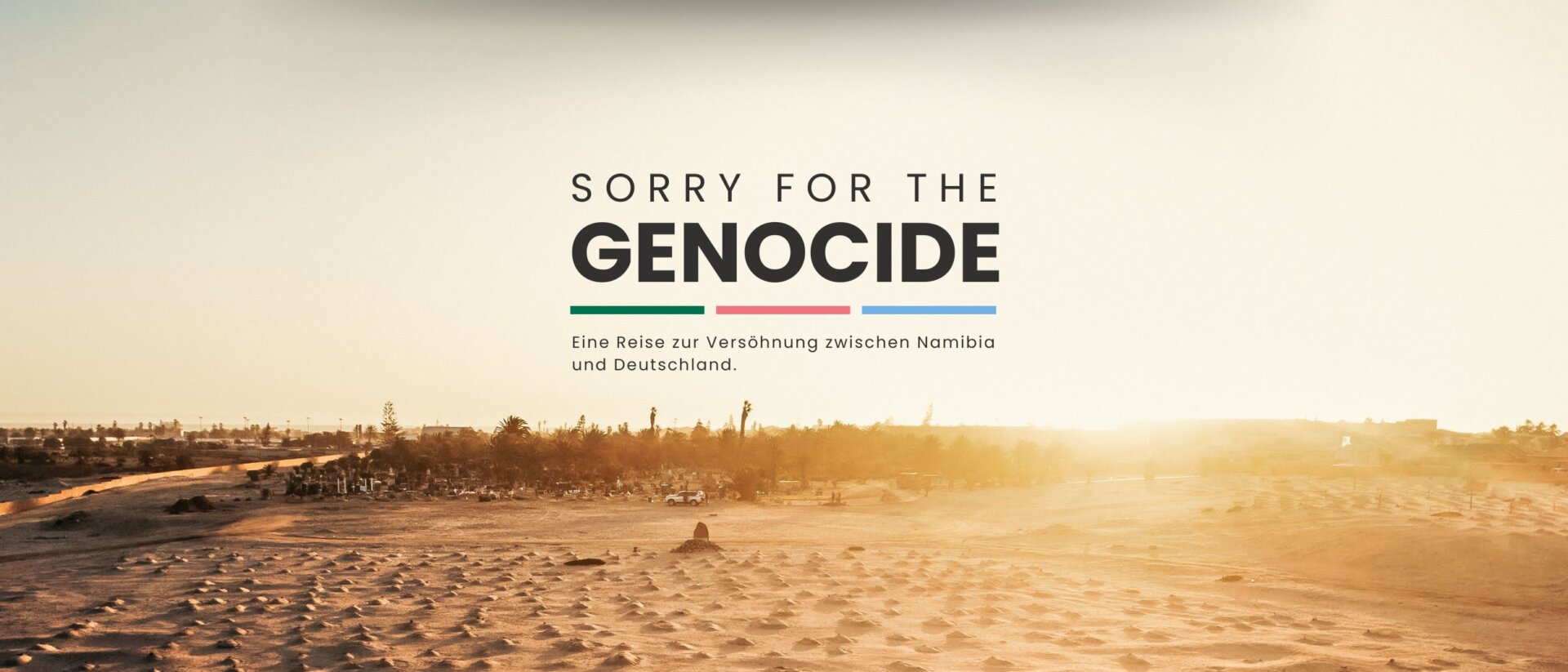

Ein Film, der die Geschichte zeigt und die Zukunft prägt

„Sorry for the Genocide" ist eine dokumentarische Reise durch die gemeinsame, bis heute präsente Geschichte Namibias und Deutschlands. Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche Kolonialtruppen bis zu 100.000 Menschen im heutigen Namibia– ein Verbrechen, das als erster Genozid des 20. Jahrhunderts gilt.

Mehr als ein Jahrhundert später will Deutschland diesen Genozid offiziell anerkennen und mit der „Joint Declaration“ um Entschuldigung bitten. Doch das Abkommen stößt nicht nur auf Zuspruch: Die Nachfahren der Ovaherero und Nama, die direkt betroffen waren, fühlen sich ausgeschlossen. Ihre Stimmen bleiben in den Verhandlungen ungehört – sie fordern Gerechtigkeit und Mitbestimmung.

Der Film gibt allen Parteien eine Stimme, und behandelt die Frage, wie eine echte Aussöhnung und eine gemeinsame Zukunft möglich ist.

Die Joint Declaration auf einen Blick

Die Joint Declaration ist Teil eines Prozesses, der auf Versöhnung, Anerkennung der historischen Verantwortung Deutschlands und auf Gerechtigkeit gegenüber den Opfern des Völkermords abzielt. Darin:

- erkennt Deutschland an, dass das Vorgehen gegen die Herero und Nama einen Genozid darstellt.

- entschuldigt sich Deutschland offiziell bei Namibia und den Nachkommen der Opfer.

- verpflichtet sich Deutschland, über einen Zeitraum von 30 Jahren rund 1,1 Milliarden Euro in Form von Entwicklungshilfe bereitzustellen, die den unmittelbar betroffenen Gemeinschaften zugutekommen sollen.

Aber: Doch das Abkommen stößt nicht nur auf Zuspruch: Die Nachfahren der Ovaherero und Nama, die direkt betroffen waren, fühlen sich ausgeschlossen. Ihre Stimmen bleiben in den Verhandlungen ungehört – sie fordern Gerechtigkeit und Mitbestimmung.

Die Unterzeichnung der Joint Declaration wird noch immer diskutiert. Die andauernden Diskussionen machen deutlich, wie schwierig es ist, historisches Unrecht auf eine Weise zu bewältigen, die von allen Seiten als fair und gerecht empfunden wird.

Unser Film geht der Frage nach, wie die Joint Declaration von allen betroffenen Gemeinschaften wahrgenommen wird und zeigt, welche Narben dieser Teil der Geschichte hinterlassen hat. Er bietet ihnen einen Platz am virtuellen Verhandlungstisch und die Möglichkeit, ihre Perspektive zu zeigen.

Die Joint Declaration wirft die Fragen auf: Was bedeutet Verantwortung? Was ist wahre Versöhnung?

Über uns

Mit „Sorry for the Genocide“ entdecken wir die Welt des Dokumentarfilms! Für die Produktion haben wir ein internationales Team Kreativer aus Deutschland und Namibia zusammengestellt: erfahrene Filmemacher, Autoren, Journalisten und Berater. Gemeinsam arbeiten wir daran, die historische und gesellschaftliche Bedeutung der Joint Declaration zwischen Namibia und Deutschland unvoreingenommen und sensibel zu erforschen. Schau dir hier den Trailer an:

Hilf uns, diesen Film groß zu machen!

„Sorry for the Genocide“ gibt den Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Völkergruppen in Namibia und Deutschland eine Stimme und setzt sich mit zentralen Fragen auseinander: Stellt die JD eine angemessene Wiedergutmachung dar? Und vor allem – bietet sie eine echte Grundlage für eine gemeinsame, friedliche Zukunft? Was bedeutet Verantwortung? Was heißt Versöhnung?

Nach umfangreichen Recherchen und etlichen Interviews in Namibia und in Deutschland befinden wir uns aktuell in der Postproduktion. Angesichts des wachsenden Umfangs des Projekts haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und freuen uns über jede Unterstützung, die wir für die Fertigstellung dieses Projekts bekommen können.

Der Film ist eine Einladung, sich dem Thema zu stellen. Er fordert uns auf, nicht nur hinzusehen, sondern auch zuzuhören - und letztlich zu handeln.

Der Film ist eine Einladung, sich dem Thema zu stellen. Er fordert uns auf, nicht nur hinzusehen, sondern auch zuzuhören - und letztlich zu handeln.

Unsere Hauptdarsteller

Laidlaw Peringanda

Namibischer Künstler, Aktivist und Gründer des Swakopmunder Völkermordmuseums – der ersten Einrichtung in Namibia, die sich dem Gedenken an den Völkermord an den Ovaherero und Nama widmet.

Laidlaw ist Nachkomme des Ovaherero-Führers Hosea Kutako und seine Familie war direkt vom Völkermord betroffen. Insbesondere in seiner Rolle als Vorsitzender der Namibian Genocide Association setzt er sich für die Anerkennung des Völkermords und die Rechte der Nachkommen ein.

Besonders kritisch sieht er das Versöhnungsabkommen zwischen Namibia und Deutschland aus dem Jahr 2021, das seiner Meinung nach nicht ausreichend auf die Forderungen und Bedürfnisse der betroffenen Gemeinschaften eingeht.

Sima Luipert

namibische Expertin für regionale und ländliche Entwicklung, engagierte Menschenrechts- und Sozialaktivistin, Direktorin für Entwicklungsplanung beim Hardap Regional Council und stellvertretende Vorsitzende des Technischen Ausschusses für den Völkermord an den Nama im Rahmen der Nama Traditional Leaders Association (NTLA)

Sima setzt sich mit großem Engagement für die Rechte der Nama-Gemeinschaft ein und spielt sie eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit. Ihre Urgroßmutter war in Konzentrationslagern wie Shark Island und Okawayo inhaftiert. Dieser persönliche Bezug treibt Luipert an, das Bewusstsein für die anhaltenden Auswirkungen des Völkermords zu schärfen und für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen.

Wir stellen uns der Herausforderung, eine Erzählung zu schaffen, die eine nachhaltige Wirkung hat. Es geht nicht nur darum, ein (weiteres) dunkles Kapitel der deutschen Geschichte zu beleuchten, sondern darum, Gespräche anzustoßen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, die Heilung ermöglichen.

Wir stellen uns der Herausforderung, eine Erzählung zu schaffen, die eine nachhaltige Wirkung hat. Es geht nicht nur darum, ein (weiteres) dunkles Kapitel der deutschen Geschichte zu beleuchten, sondern darum, Gespräche anzustoßen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, die Heilung ermöglichen.

Ein Blick auf die Geschichte:

Namibia ist seit Tausenden von Jahren Heimat der Nama, Herero, San, Damara und anderer indigener Gruppen, was zu einer Kultur geführt hat, die in ihrer Vielfalt und Besonderheit faszinierend ist. Die Ankunft der europäischen Kolonialmächte im späten 19. Jahrhundert markiert einen wichtigen Wendepunkt. Namibia wurde 1884 eine deutsche Kolonie und fiel nach dem Ende der deutschen Herrschaft unter das von Südafrika auferlegte repressive Apartheidregime. Der Kampf um Autonomie und die Bewältigung der schmerzhaften Vergangenheit bleiben weiterhin eine Herausforderung. Heute leben in Namibia etwa zwölf verschiedene Völkergruppen, darunter auch Menschen portugiesischer und deutscher Abstammung. Die JD kann einen Schritt in Richtung einer gemeinsamen Zukunft darstellen.

1884/85

Im Anschluss an die Berliner Konferenz wird Namibia – damals Deutsch-Südwestafrika – offiziell vom Deutschen Reich annektiert. Damit beginnt die Kolonisierung Namibias.

1893

Die erste große Welle deutscher Siedler trifft in Namibia ein und gründet im zentralen Hochland landwirtschaftliche Gemeinden.

1895

Die deutschen Kolonialtruppen werden gegründet, um die deutsche Kontrolle über Südwestafrika zu sichern. Ihr Auftrag: Die Verteidigung der kolonialen Interessen und die brutale Unterdrückung jeglichen Widerstands der einheimischen Gruppen, die ihr Land und ihre Freiheit zurückfordern wollten.

1904

Im August 1904 siegen deutsche Truppen unter der Führung von Generalleutnant Lothar von Trotha über den Herero-Anführer Samuel Maharero in der berüchtigten „Schlacht am Waterberg“. Kurz darauf erlässt von Trotha einen Vernichtungsbefehl.

1904-1908

Die deutschen Streitkräfte führen einen unerbittlichen Feldzug gegen die Herero und Nama. Die Überlebenden sind unmenschlichen Bedingungen in Konzentrations- und Arbeitslagern ausgesetzt. Das Land der Herero wird beschlagnahmt und an deutsche Siedler verteilt. Nach Schätzungen kommen bis zu 75 % der Herero-Bevölkerung und mindestens 50 % der Nama-Bevölkerung durch die deutschen Truppen ums Leben.

1907

Generalleutnant Lothar von Trotha wird nach Berlin zurückgerufen. Seine Politik und sein Vorgehen in Namibia haben sowohl in Afrika als auch in Europa breite Verurteilung hervorgerufen.

1915

Die deutsche Kolonialherrschaft über Südwestafrika endet, als alliierte und südafrikanische Truppen während des Ersten Weltkriegs die Kontrolle über das Land übernahmen. Die deutschen kolonialen Ambitionen in dieser Region brechen zusammen.

1919

Der Versailler Vertrag von 1919 bedeutet das offizielle Ende der deutschen Kolonialbestrebungen und zwingt das Kaiserreich, die Kontrolle über seine Kolonien, einschließlich Südwestafrika, aufzugeben. Während die deutsche Herrschaft endet, wirken die Ungerechtigkeiten und systembedingten Ungleichheiten, die in dieser Zeit entstanden waren, in Namibia unter südafrikanischer Verwaltung fort.

2015

Namibia und Deutschland nehmen offizielle Verhandlungen über den Völkermord an den Herero und Nama auf. Während diese Gespräche einen Fortschritt darstellen, entfachten sie auch Debatten über Gerechtigkeit, Inklusion und die Angemessenheit der Entschädigungen für die betroffenen Gemeinschaften.

2016

Zum ersten Mal in der Geschichte erkennt die deutsche Regierung den Völkermord an den Herero und Nama in einem offiziellen Dokument an.

2021

Der deutsche Außenminister Heiko Maas verkündet ein Versöhnungsabkommen, in dem Deutschland die an den Herero und Nama begangenen Gräueltaten offiziell als Völkermord anerkennt. Die Vereinbarung beinhaltete die Zusage von 1,1 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 30 Jahren für Infrastruktur- und Entwicklungshilfe in Namibia, ohne jedoch Reparationen anzubieten. Herero und Nama kritisieren das Abkommen als „inakzeptabel“ und verweisen auf den Ausschluss wichtiger Stimmen und die Unzulänglichkeit der vorgeschlagenen Hilfe.

Der Film ist eine Einladung, sich dem Thema zu stellen. Er fordert uns auf, nicht nur hinzusehen, sondern auch zuzuhören - und letztlich zu handeln.

Der Film ist eine Einladung, sich dem Thema zu stellen. Er fordert uns auf, nicht nur hinzusehen, sondern auch zuzuhören - und letztlich zu handeln.